校訓(モットー)

允公允能、日新月異

開校当初はこれといった明確な校訓(モットー)はありませんでした。その後長きにわたる実践で徐々に発展・改善されてきました。当初、大学の創設者である厳修氏は「利己的、無抵抗、衝動に駆られやすい」という当時の学生たちのメンタリティー対して、「公共(大衆)の利益、自己防衛、学生としての能力」を重要視する主張を訴えました。「高尚な官吏ではなく、いかなる時も愛国者になることを目指しなさい」。1908年7月10日、厳修氏は当時の南開中学校の同僚たちに切実な期待を寄せました。これが南開大学の初心であります。南開大学の校訓(モットー)は厳修氏がこの世を去った後にできたものですが、厳修氏の教育思想を引き継いだ形になっています。

1934年10月17日、張伯苓氏は南開学堂創立30周年セレモニーで、南開学堂は「允公允能、日新月異」を校訓(モットー)とすることを発表しました。その文法構造は『詩経』呂嵩の「允文允武」(文明に献身し、軍事力を獲得する)に由来します。助詞としての「允」は「継続する」を意味しており、「允公允能」は「責任、能力、創造力」という三つの言葉に要約することができます。

一方、「日新月異」は『礼記』や『大学』から引用された言葉であり、「日進月歩、毎日少しづつ進歩する」という意味です。1916年9月20日、張伯苓氏は「修身」という授業で「進取(進んで前例の無い物事等をすること)は昔からあった精神である」と発言しました。『易経』には「天行健、君子自強而不息(天の動きが力に満ちるように、君子も自ら努力して邁進するべき)」という言葉があります。ここでいう「天行健」は天の動きと世界情勢の大きな変化を強調しています。読書を通じて、進取の力を感じます。読書こそ、「日新月異」の源なのです。「五四運動」の前に作られた南開大学の校歌には、「進歩を望む日々」を意味する「日新」の思想を取り入れています。つねに新しいことを受け入れ、新しいことを創造するように私たちを励ましてくれているのです。本学は新しいことを追いかけるだけでなく、常に時代と共に進むことを志してまいります。

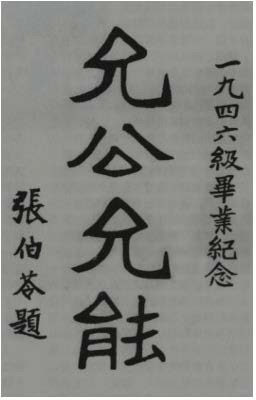

1946年に張伯苓氏が卒業生のために書いた校訓(モットー)。

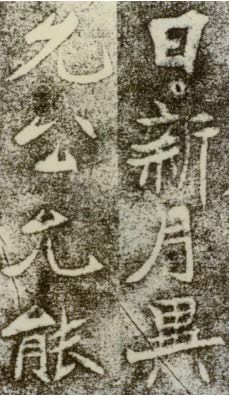

張伯苓夫妻の墓碑から校訓(モットー)の抜粋

1944年10月17日、南開学堂は創立40周年を迎えました。当時の張伯苓氏は『南開での40年を振り返って』という文章の中で南開大学の校訓(モットー)について明確に述べました。「無知、軟弱、貧困、凝集力の欠如、利己的」という当時の社会的な現象に対して、張志軍氏は「国や地域への愛」と「社会に奉仕する能力」を育成することこそ、南開大学の教育目標だと明言しました。そのためには、常に公共(大衆)の利益に目を向け、地域社会を愛し、いつでも国のために犠牲する覚悟をしなければなりません。また、無知から抜け出し、強くなるためには人間としての総合的な能力を身に着けるべきです。南開大学の校訓(モットー)は役に立つ人材を育成し、国家を強くする道しるべでもあるのです。40年の奮闘の歩みを振り返った上で、張学長は、南開は過去数年間の奮闘において、校訓(モットー)の精神的な力は南開大学の教員と学生の特質だと語りました。1951年2月23日、天津で他界した張伯苓氏は遺言書の中で、「私が求めている科学教育、健康教育、愛国主義教育、そして南開大学の校訓(モットー)も含めて、将来的には政府の指導の下で実現すべきである」と書きました。

南開大学の刊行物と一部の公式公告に使用されている「允公允能、日新月異」という8文字は、本学の著名な出身者である書道家の呉玉如氏が1962年に張伯苓夫妻の墓碑に書いたものです。創立からの100年の間、南開大学は校訓(モットー)を受け継ぎ、大学と社会の発展とを緊密に結びつけてきました。どんなに困難な局面においても、たゆまぬ努力を続け、民族復興と民族繁栄のために多くの優秀な人材を育成してきました。